PayPayポイント運用が絶賛暴落中!しんたろす(@mono_shimtaros)です('ω')

今回はPayPayアプリの人気疑似運用サービス「PayPayポイント運用」の暴落時の対応についてピックアップしてご紹介!

✔PayPayポイント運用が暴落した

✔暴落したらどうすればいい?

✔増えない時の対処法を知りたい

と気になっている方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。

PayPayポイント運用が暴落して含み益が激減しました

先日、しんたろすが運用中のPayPayポイント運用が暴落の直撃を喰らい、含み益が大幅に減少してしまう事態に。

特にチャレンジコースの減少がエグい・・・

コース別の成績がコチラ↓

いくら何でも下がりすぎだろww

ちなみに2月時点の運用成績はこんな感じでした↓

2月時点のコース別の成績↓

2月時点ではチャレンジコースは+182.23%の含み益があったのに、4月の暴落で+49.64%まで含み益が減少する事態に…

トランプ大統領が相互関税の導入を発表したことを受け、中国が報復関税を発表。

株式相場は暴落を伴い混沌状態に突入しています。

PayPayポイント運用が増えない時の対処法

そんなこんなで、株式相場というのは常に右肩上がりに成長していくわけではなく、暴落が起こることがままあります。

本項目では、PayPayポイント運用が増えない時の対処法について考えていきます。

まずは気にせず放置しよう

結論、気にせずに放置してOKです。

スタンダードコース、テクノロジーコース、チャレンジコース、テクノロジーチャレンジコース、ゴールドコースで運用している方は、基本的に気にせずに放置しておきましょう。

なぜなら、これらのコースは長期で右肩上がりの成長を遂げているからです。

対して、逆チャレンジコース、テクノロジー逆チャレンジコース、ビットコインコース、アメリカ超長期国債チャレンジコースで運用している方は他のコースに切り替えること検討する必要があるかもしれません。

これらの理由は以下記事にて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

逆チャレンジコースで儲ける?

暴落時に儲ける方法として逆チャレンジコース、テクノロジー逆チャレンジコースの活用が挙げられます。

逆チャレンジコースはチャレンジコースの逆に連動を目指すコースで、チャレンジコースが上昇する時には下落し、反対にチャレンジコースが下落する時には上昇するコースです。

しかしながら、逆チャレンジコースの活用はおすすめしません。

なぜなら、逆チャレンジ系のコースで儲けるためには、暴落局面のタイミングを的確に捉え、短期で売り抜ける(引き出す)必要があるからです。

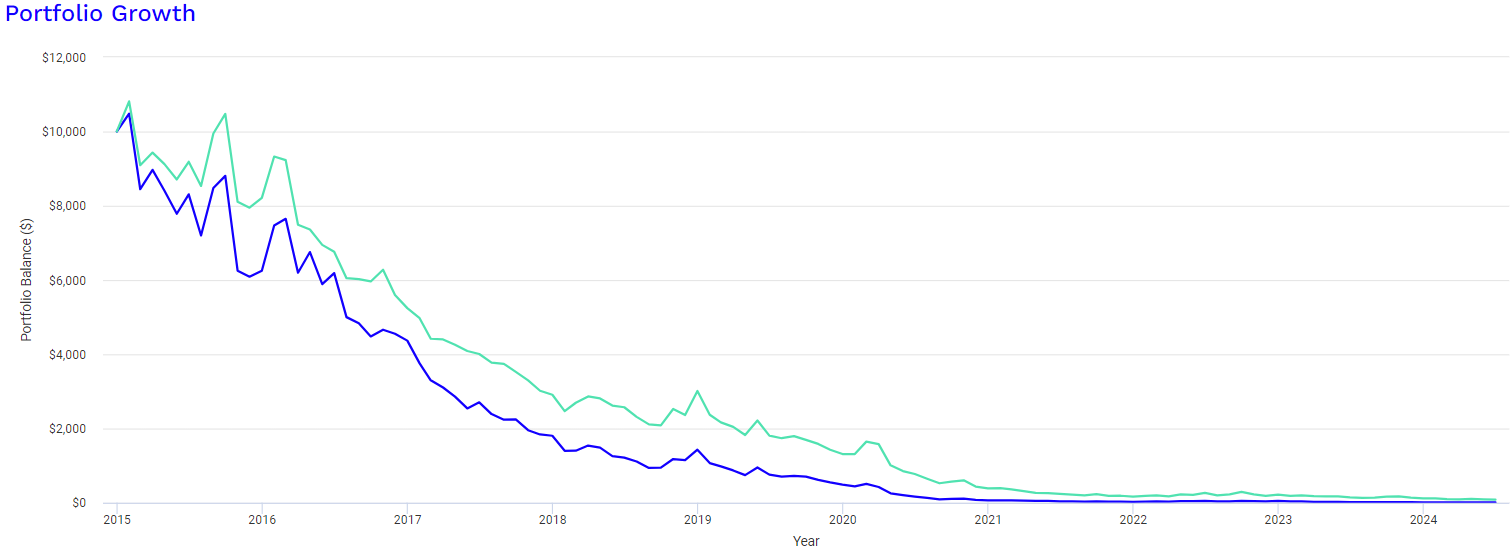

逆チャレンジ系のコースに連動するETF(SQQQ、SPXS)のチャートを見てみると長期で右肩下がりであることが分かります。

上記のとおり、過去10年間のチャートを見てみると、下がり続けていることが分かります。

これが意味することは、追加タイミングをミスすると長期で取り返しのつかない含み損を抱える危険性があるということです。

迷ったらスタンダードコースがおすすめ

暴落中でもポイントを追加したいと考えている方も多いかと思います。

この場合、スタンダードコースがおすすめです。

| 銘柄コード | 連動コース名 | 最大下落率 (直近約10年) |

年平均リターン (直近約10年) |

|---|---|---|---|

| SPY | スタンダードコース | -23.93% | 13.40% |

| QQQ | テクノロジーコース | -32.58% | 18.37% |

| GLD | 金(ゴールド)コース | -18.08% | 8.09% |

| SPXS | 逆チャレンジコース | -99.42% | -40.01% |

| SQQQ | テクノロジー 逆チャレンジコース |

-99.94% | -52.38% |

| SPXL | チャレンジコース | -62.59% | 25.01% |

| TQQQ | テクノロジー チャレンジコース |

-79.08% | 35.53% |

| TMF | アメリカ超長期国債 チャレンジコース |

-90.89% | -12.73% |

スタンダードコースは株価指数S&P500に連動を目指すETF「SPY」をベースにしたコースで、アメリカの優良企業500社をかき集めた詰め合わせパックと考えていただければよいです。

直近10年間の最大下落率も−23.93%となっており、他のコースと比較しても一定程度の下落耐性があることが分かります(2024年12月29日時点)。

スタンダードコースよりも、より運用パフォーマンスを追い求めたいという方はテクノロジーコースを検討してみましょう。

テクノロジーコースは株価指数NASDAQ100に連動するETF「QQQ」をベースにしたコースで、情報技術セクター等のテック系企業を中心にアメリカの優良企業100社をかき集めた詰め合わせパックとなります。

直近10年間の最大下落率は−32.58%とスタンダードコースと比較して下落耐性が弱いコースではありますが、長期運用を前提にした場合はスタンダードコースより運用パフォーマンスが期待できる点は見逃せない強みと言えます。

下落耐性のあるゴールドコースへの分散投資を検討せよ

下落耐性に強いコースがお好みであれば、ゴールドコースを検討しましょう。

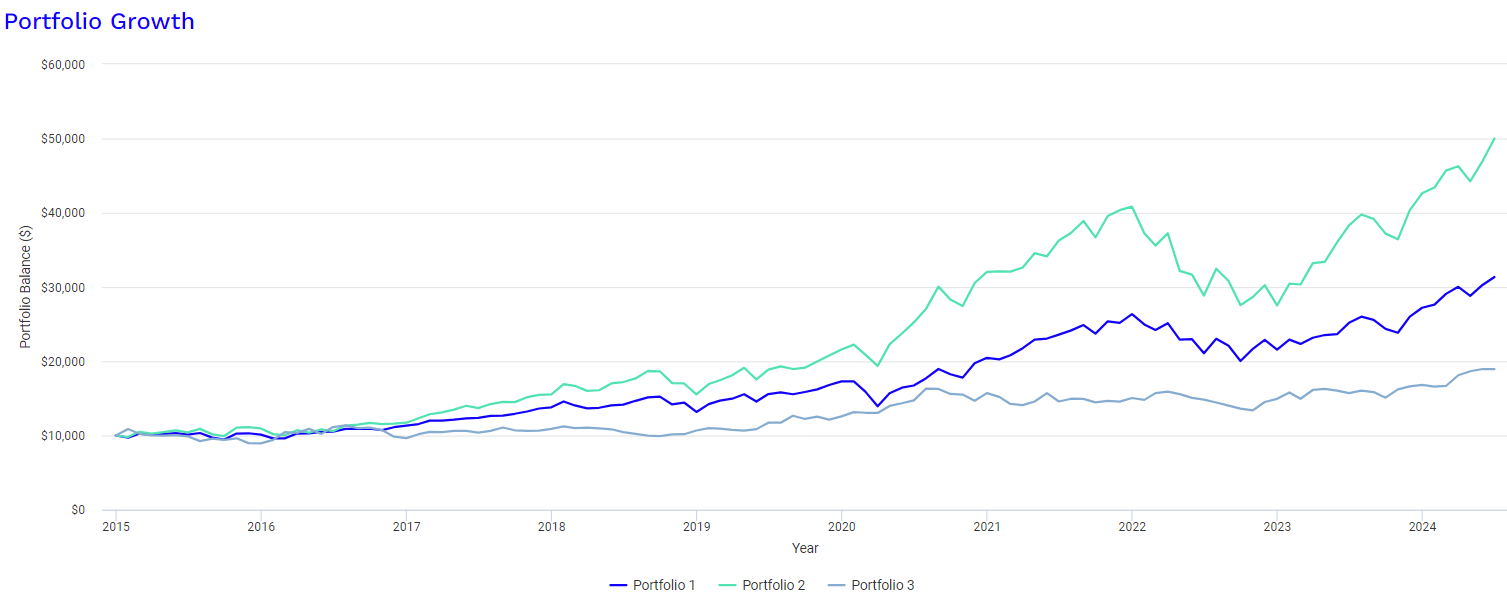

以下はテクノロジーコース(QQQ)、スタンダードコース(SPY)、ゴールドコース(GLD)の過去10年間のチャートを比較したものですが、テクノロジーコースやスタンダードコースと比較してゴールドコースの方が下落耐性があることが分かります(特に2020年3月頃の暴落が顕著)。

直近10年間の最大下落率は−18.08%となっています。

長期運用パフォーマンスとしては株価指数ベースの他コースと比較して劣後するものの、優れた下落耐性があるコースであることから、運用するコースの一部をゴールドコースに割り振るなどして、下落時のクッション材のような役割を期待したいところです。

チャレンジ系コースのみに集中投資するのは避けよう

乱高下の激しい3倍連動するコース(チャレンジコース、テクノロジーチャレンジコース)は、短期間で儲かる可能性がある一方で、短期間で大損する可能性があるため、集中投資は避けた方が賢明です。

例えば、ポートフォリオの50%程度をスタンダードコース又はゴールドコースに割り振えり、残りをチャレンジコース、テクノロジーチャレンジコーで運用することでボラティリティを抑えつつ、チャレンジ系コースの運用パフォーマンスを享受することが期待できます。

効率的にポイントを増やそう

ポイント運用の元手「PayPayポイント」を手っ取り早く稼ぎたい場合はポイントサイトを活用しましょう。

筆者の場合「warau(ワラウ)」を活用してPayPayポイントを定期的に交換、稼いでいます。

無料なのに高額ポイントが貰える案件も普通にあるので、暴落時に大量のポイントを仕込みたいと考えている方は「warau(ワラウ)」で手っ取り早くPayPayポイントを稼いでしまうのもアリです。

PayPayポイント運用が暴落して全然増えない時の対処法まとめ

・暴落でも気にせず放置

・逆チャレンジコースはやめよう

・ゴールドへの分散投資も検討

今回はPayPayアプリの人気疑似運用サービス「PayPayポイント運用」の暴落時の対応についてピックアップ、増えない時の対処法について解説しました。

株式相場は長期で右肩上がりの成長を遂げてはいますが、常時上がり続けているわけではなく、短期的に暴落相場に巻き込まれることがあります。

PayPayポイント運用で含み損を抱えている方や今後の運用方針をどうすればいいのかと悩んでいる方は以下の記事も参考にしてみてください。