PayPayポイント運用(旧ボーナス運用)をこまめに引き出し?再投資タイミングや利益分だけ引き出すタイミングはどうする?しんたろす(@mono_shimtaros)です('ω')

今回はPayPayアプリ内の疑似資産運用サービス「PayPayポイント運用(旧PayPayボーナス運用)」の引き出しタイミングや再投資タイミング等について考えていこうじゃないかという考察記事でございます。

✔PayPayポイントをこまめに引き出したい

✔再投資タイミングはどうする?

✔利益分だけ引き出すタイミングは?

と気になっている方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さいね!

- PayPayポイント運用(旧PayPayボーナス運用)をこまめに引き出し?再投資や利益分だけ引き出すタイミングはどうする?

- PayPayポイント運用(旧ボーナス運用)を利益分だけこまめに引き出すタイミングは?

- PayPayポイント運用(旧ボーナス運用)の再投資・追加タイミングは?

- PayPayポイント運用の元手がめっちゃ貯まる裏ワザ的手法

- PayPayボーナス運用をこまめに引き出し?再投資タイミングや利益分だけ引き出す方法【ポイント運用】まとめ

PayPayポイント運用(旧PayPayボーナス運用)をこまめに引き出し?再投資や利益分だけ引き出すタイミングはどうする?

結論、「季節性チャート」を活用しましょう。

いきなり結論言っちゃいました!!

と言われても「はぁ??」ですね。

はい('ω')

「PayPayポイント運用」にて用意されているコースの中で、

「チャレンジコース」

「スタンダードコース」

というコースがありますが、これらの中身は米国株の優良企業500社をかき集めた「S&P500」に連動するETF銘柄なのです(チャレンジコースの場合は約3倍の値動きに連動することに注意)。

また、2022年に誕生したコース「テクノロジーコース」は、NASDAQ市場に上場する時価総額上位100社(金融セクター除く)を選抜した「NASDAQ100」株価指数に連動するコースとなっています。

これら主要株価指数銘柄にはアノマリー(季節性)と呼ばれる、一種の「傾向」があることが知られています。

例を挙げましょう。

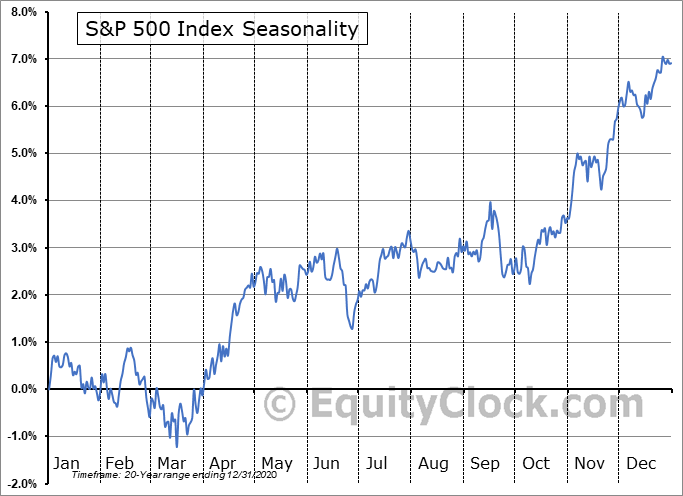

以下のチャートはS&P500の過去20年の年間の値動きを平均化したものです。

上記チャートを見ていただくとなにか気づくことがありませんか??

「2月~3月は下落しやすい傾向があるなぁ…」

「4月は上がりやすいが…5月~6月は弱いなぁ」

等々・・・

これが「アノマリー(季節性)」です。

アノマリーによる分析はYouTubeチャンネル「【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話」さんでも分かりやすい解説動画が上がっていますので、あわせて参考にしてみて下さい。

アノマリーは理論的な説明が困難であるものの、経験則的に観測される相場の規則性のことを指します。

X(旧Twitter)などのSNS上には、何を根拠に言っているのかよく分からない「暴落煽り」や「〇〇が爆上げする!!」といったポスト(ツイート)が蔓延っていますが、筆者の経験則で言えば、これらの発言は全くもって「〇ソの役にも立たない」です。

そうであるならば、過去実績に基づくチャートで傾向分析した方が普通に考えて信憑性があるわけです。

本記事では、この「アノマリー(季節性)」をベースに考えていこうじゃないかと、そういう話です。

PayPayポイント運用(旧ボーナス運用)を利益分だけこまめに引き出すタイミングは?

本項目ではPayPayポイント運用を引き出すタイミングの考察と引き出し方法について解説していきます。

シーズナリーチャートで引き出しタイミングを図る

先ほどのS&P500のシーズナリーチャートを見ると以下の傾向があることが分かります。

・1月中旬から2月3月は暴落する傾向がある。

・3月中旬以降から4月にかけて上昇する傾向がある。

・5月6月は軟調な展開になる

・7月は上昇する傾向がある

・9月から10月にかけて暴落する傾向がある

・11月から12月にかけて上昇する傾向がある

株式市場は将来を織り込むように価格が上げ下げするため、いかにして先回りをしていくかが重要となってきます。

このことから、アノマリー(季節性)というのは将来を予測するうえで重要な手掛かりの一つになるものと考えます。

以前私はこのようなツイートをしました。

【今週のPayPayボーナス運用成績】$SPXL

— しんたろす@にわかモノブログ広報部 (@mono_shimtaros) January 2, 2022

運用損益+14.54%📈で+454円

直近軟調な相場が予想されるので、半分くらい利益確定しとこうかしら🤔#PayPayボーナス運用 #PayPay企画 #p活 #ポイ活 #ライフハック #資産運用 #投資 #ペイペイ #PayPay残高 #spxl #spy #米国株 #ブログ書け https://t.co/3xeVg7hg08 pic.twitter.com/2D0le58CAb

そしてこのtweetをした後に実際に半分売却し、利益確定(額はショボいけど)しています。

この時、私の頭の中で考えていたことは、

・1月中旬以降下落する傾向にあるということは、上昇した12月中もしくは1月初めに売却した方が良いのでは?

・現状15%程度の利益が出ているので手堅く利益確定しておくか。

・仮にアノマリー(季節性)どおりにならなかった時のために、半分は運用したままにしておこう。

という事です。

この他にも米大統領2年目の中間選挙年は荒れやすい傾向であったり。

また、経済政策の面から言えば、2022年3月に金融緩和は終了を迎え、その後の金利引き上げも待っている。

その意味で下げの傾向はより強まるのではないか?と考えたのです。

また、仮に想定通りに暴落しなかった時のために、半分は運用したままにしておくことで、利益を伸びを期待しつつ再投資もできる体制を意識しました。

なお、売却後の様子がこちら↓

【今週のPayPayボーナス運用成績】$SPXL $SPY

— しんたろす@にわかモノブログ広報部 (@mono_shimtaros) January 22, 2022

運用損益-18.55%📈で-356円

1月始めに半分利益確定して正解やった📉アノマリー恐るべし🤔

今は再投資タイミングを虎視眈々と狙う日々🐯#PayPayボーナス運用 #p活 #ポイ活 #ライフハック #資産運用 #投資 #ペイペイ #PayPay残高 #米国株 #ブログ書け https://t.co/3xeVg7hg08 pic.twitter.com/ZgoGiTtSbz

上記ポスト(ツイート)は売却後の様子ですが、ほぼほぼアノマリーどおりに下落する結果となりました。

売却(引き出し)したPayPayポイントはいつでも再投資をすることが可能なので、再投資のタイミングを伺っているところです。

しかし、相場が必ず「アノマリー(季節性)」どおりになるとは限らないので、アノマリーはあくまで手掛かりの一つとして認識する必要がある点に注意が必要です。

インジケーター「RSI(相対力指数)」で引き出しタイミングを図る

筆者がタイミングを図る方法として活用しているもう一つの指標が「RSI」と呼ばれるテクニカル分析に使用されるインジケーターです。

RSIは「相対力指数」と呼ばれ、売られ過ぎや買われ過ぎを判断するために使われるものです。

一般的に30以下であれば売られ過ぎ、70以上で買われ過ぎとされています。

銘柄により異なりますが、筆者の場合は週足チャートで20以下であれば売られ過ぎ、80以下であれば買われ過ぎと判断するケースが多いです。

上記チャートを例にすれば、80以上になった段階で引き出し(売却)を検討すると言ったところです。

「RSI(相対力指数)」等の各種インジケーターは「moomoo証券」アプリであれば証券口座開設不要でお手軽に表示可能なため、投資タイミングを図りたい方はひとまず導入しておくことをオススメします。

PayPayポイント運用を引き出す方法

それでは実際にPayPayポイント運用を引き出してみましょう。

下の画像は1月2日時点でのPayPayポイント運用の画面です。

自身が運用しているコース(チャレンジコース又はスタンダードコース)をタップ。

私はチャレンジコースにて運用しているので、チャレンジコースをタップします。

するとチャレンジコースのチャートと運用損益額が表示されます。

下部に表示されている「ポイントを引き出す(交換)」をタップします。

すると、「引き出し(交換)額」を入力する画面に移行するので、任意の額を入力します。

任意の額を入力後「引き出す(交換)」をタップすると確認画面が出てくるので、「引き出す(交換)」をタップし引き出しが完了します。

ここで注意点!

上記画像(右)を見ていただくと「ポイント利用設定が変更されました」という表示があります。

PayPayポイント運用を引き出すと強制的にポイントの利用設定が「支払いに使う」になってしまうので、引き出した額を将来の再投資に回す場合、同画面に表示されている「ポイントの利用設定をする」をタップして設定変更をする必要があります。

「支払いに使う」設定にしてしまうとPayPay決済時にPayPayポイントが使われてしまうので、運用に回すことができなくなってしまいます。

また「ポイント運用に自動追加」としてしまうと、せっかく利益確定したPayPayポイントが即座に自動再投資されてしまいます。

再投資するタイミングを図るのであれば「貯める」設定にすることが必須です。

タイミングを図るのがメンドクサイ場合は?

引き出しや再投資(出し入れ)タイミングを図るのがメンドクサイ!!

という方については、無理に引き出さずに放置するという考え方もあります。

むしろ株価指数に投資する「インデックス型投資」の場合はそれが王道とも言えます。

S&P500やNASDAQ100等の株価指数に連動する銘柄に投資する「インデックス型投資」は放置しても銘柄分散や銘柄入替が行われる特性上、長期運用に適した投資商品であると認識されています。

その意味で、下手に投資タイミングを図るよりかは、あえて放置して運用し続けるというのも最適な選択肢の一つとなります。

PayPayポイント運用(旧ボーナス運用)の再投資・追加タイミングは?

右肩上がりに成長する米国市場であっても、高値追いをするのではなく、できるだけ安い値で投資したいというのが正直なところ。

本項目ではPayPayポイント運用で引き出した利益を再投資するタイミングや実際に追加する方法について解説していきます。

シーズナリーチャートによる再投資・追加のタイミングは?

アノマリーを意識した再投資のタイミングで言えば、下げの傾向が強い1月中旬~3月、5月、9月~10月あたりを目安に暴落したタイミングで仕込んでいきたいです。

なお、2022年3月24日からはPayPayポイント運用に100円以上追加する場合1.0%の手数料が取られることは頭に入れておきましょう。

インジケーター「RSI・移動平均線」で再投資タイミングを図る

引き出しタイミングでも解説しましたが、テクニカル分析によるインジケーターの活用は追加タイミングを図るうえでも重要な参考指標になるものと考えています。

筆者が追加タイミングを図るうえで活用しているのは「移動平均線」と「RSI(相対力指数)」をメインに監視しています。

以下チャートはマイクロソフトの週足チャートに移動平均線を表示させたものです。

上記チャートを例にすれば、週足のローソク足と青色の長期移動平均線がタッチしたタイミングで上昇していることが分かります。

あくまで過去の実績・傾向に基づくため、未来が必ずしも上記のようになるとは限りませんが、大型株やインデックス銘柄であるほど一定の傾向(クセ)が強まるものと筆者は考えています。

前述した「RSI(相対力指数)」と組み合わせてみるのも面白いかもしれません。

RSI同様、「移動平均線」等の各種インジケーターも「moomoo証券」アプリであれば証券口座開設不要でお手軽に表示可能なため、追加・再投資タイミングを図りたい方はひとまず導入しておきたいところです。

PayPayポイントを追加する方法

PayPayポイントがある状態で、運用コースの損益状況画面を表示させると、下部に「ポイントを追加する」ボタンがタップできるようになります。

「ポイントを追加する」をタップ後、上記画像(右)のように追加額を入力できるようになるので、任意の額を入力し、追加するをタップすることで再投資することが可能となります。

※追加額を入力できない場合は、ポイント利用設定が「貯める」になっている可能性があります。任意のタイミングで追加する時はポイント利用設定を「支払い」に変えることで、追加額を入力できるようになります。

追加後は、再度ポイント利用設定を「貯める」に戻すことを忘れないようにしましょう。

PayPayポイント運用の元手がめっちゃ貯まる裏ワザ的手法

PayPayポイント運用の元手は「PayPayポイント」なわけですが、なかなか思うように貯まらないと嘆いている方も少なくないかもしれません。

ちなみに筆者は、当該記事編集時点で以下のPayPayポイント総獲得額を実現しています↓

総獲得額にして18万円相当超のPayPayポイントを獲得しています。

より効率的にPayPayポイントを貯める方法は無いものか…とお悩みの方に向けて、筆者が実践しているPayPayポイントを稼ぐ方法を以下記事にまとめましたので、あわせて参考にしてみて下さい。

PayPayボーナス運用をこまめに引き出し?再投資タイミングや利益分だけ引き出す方法【ポイント運用】まとめ

・PayPayポイント運用は好きなタイミングで出し入れ可能。

・アノマリー(季節性)を意識し、出し入れタイミングを図る。

・タイミングを図るのがメンドクサイなら売らずにガチホする。

今回はPayPayアプリ内の疑似運用サービス「PayPayポイント運用(旧PayPayボーナス運用)」の引き出しタイミングや再投資タイミングについて解説しました。

投資は最終的には自己判断・自己責任となってしまうわけですが、引き出し・追加タイミングに悩んでいる方は本記事を繰り返し読み、「アノマリー(季節性)」を覚えておくことで売買タイミングの参考にしてみて下さいね。

そのうえで、季節性を意識した自身のオリジナル運用方法を構築してみるのも面白いかもしれません(゚∀゚)

PayPayポイント運用の関連記事は以下に載せておきますので、本記事とあわせて参考にしてみて下さい。