PayPayポイント運用で5万ポイント運用中!しんたろす(@mono_shimtaros)です(゚∀゚)

今回はPayPay証券が提供する人気疑似運用サービス「PayPayポイント運用」の儲かるコツについて徹底解説・攻略していきます。

PayPayポイント運用を通じてPayPayポイントを増やしていきたいと考えている方に向けて、私がこれまで執筆してきたPayPayポイント運用に関する攻略記事を中心にまとめていきます。

✔PayPayポイント運用の儲かるコツを知りたい

✔PayPayポイント運用の攻略法を知りたい

✔引き出しタイミングや再投資の考え方を知りたい

と気になっている方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。

- PayPay(ペイペイ)ポイント運用とは?

- PayPayポイント運用のコツ5選!おすすめの攻略法はコレ!!

- PayPayポイント運用の元手をめっちゃ増やすコツを暴露

- ポイント運用に慣れたら始めたいオススメの投資サービスはコレ!!

- PayPayポイント運用のコツ5選!おすすめの攻略法を徹底解説まとめ

PayPay(ペイペイ)ポイント運用とは?

PayPayポイント運用(旧PayPayボーナス運用)とはスマホ証券【PayPay証券】が提供する投資サービスです。

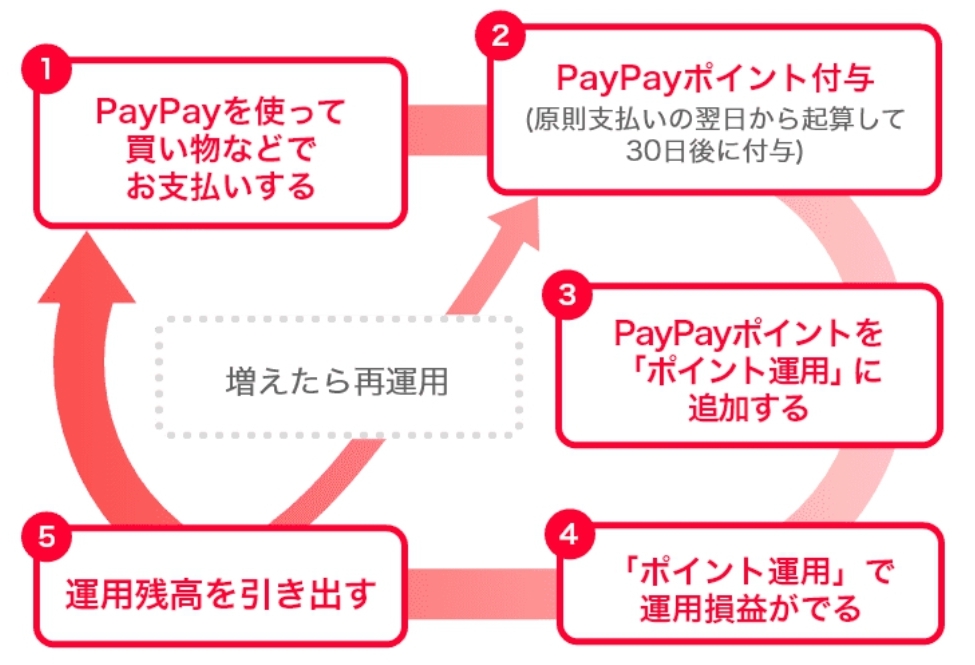

電子決済アプリ「PayPay」にて付与されるPayPayポイント(旧PayPayボーナス)を利用して疑似的にお金を増やす資産運用サービスです。

本来、株式や投資信託は購入する際に証券口座を開設し、その証券口座経由で株式や投資信託を購入する必要があるのですが、これを現金ではなくPayPayポイントのみで売り買いすることで口座開設不要で運用できることから「疑似的にお金を増やす」資産運用サービスとされています。

しかしながら、疑似投資だからと侮ることなかれ。

PayPayポイント運用を活用して運用していくことで、実際に株価が上昇した時にはPayPayポイントに含み益が上乗せされ、本来持っているPayPayポイントよりさらに多くのポイントを得るチャンスがあります。

【今週のPayPayボーナス運用】$SPXL $SPY $QQQ

— しんたろす@にわかモノブログ広報部 (@mono_shimtaros) March 25, 2022

運用損益+10.23%

引き続き続伸📈

テクノロジーコースを着実に積み上げてます💰️#PayPayボーナス運用 #PayPayポイント #p活 #ポイ活 #ライフハック #株式投資 #ペイペイ #PayPay残高 #米国株 #ブログ書け #資産運用 #暴落 https://t.co/moPRtSMiJ5 pic.twitter.com/0vxo4mcqHn

株式投資同様に自身の好きなタイミングで利益確定を行うこともできるため、長期投資をしたいと考えている方はもちろんのこと、短期投資をしたいと考えている方にもオススメできるサービスとなっています。

PayPayポイント運用のメリットやデメリットは以下記事にて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみて下さい。

PayPayポイント運用のコツ5選!おすすめの攻略法はコレ!!

PayPayポイント運用で増やしていくうえで、基本的な考え方は以下のとおり。

追加(買付)した際の株価より、上昇すれば含み益が乗り、下落すれば含み損が乗ります。これらは引き出し(売却)することにより、損益が確定します。

PayPayポイント運用で疑似的にお金を増やしていくうえで、儲かるコツはあるのでしょうか?

本項目では、私がPayPayポイント運用をしていくうえで、実践している5つの儲かるコツ・攻略法についてご紹介していきます。

シーズナリーチャートを意識しよう

私がPayPayポイント運用を追加していくうえで参考にしているのがシーズナリーチャートと呼ばれる季節性(アノマリー)を示した指標です。

上記チャートは米国株価指数NASDAQ100の20年間の値動きを平均化したチャートとなっています。

アノマリー(季節性)とは経験則的に示される季節毎の値動きのクセみたいなものを示したものです。

確かに言われてみると、何かクセみたいなものがありますよね(1月~2月や5月が軟調、7月は上昇しているetc...)。

投資に絶対はありませんが、机上の空論で売りだ買いだと言うよりか、過去の実績に基づいて売り買いのタイミングを図るという方が建設的な考えであると私は考えています。

引き出しタイミングや再投資のタイミングに悩んでいる方は、以下記事にて詳しく解説していますので、考え方の一つとして参考にしてみて下さい(゚∀゚)

株価指数リアルタイムチャートを見よう

PayPayポイント運用のデメリットの一つとして挙げられるのが株価チャートが見れないことです。

前述したシーズナリーチャート(季節性)を意識してトレードをする場合、株価チャートの存在は必要不可欠です。

これの対応策として、私はLINE CFD のチャートを利用しています。

以下の画面は実際のLINE CFDチャートです。

・無料で口座開設できる

・米国株価指数チャートがリアルタイムで見れる

・ほぼ24時間値動きを確認できる

・ついでに少額で米国株投資ができる

・移動平均線等の各種インジケータも利用可能

PayPayポイント運用に採用されているコースは、いずれも米国株価指数(NASDAQ100、S&P500)連動をベースとしており、土日を除いてほぼ24時間株価が変動しています。

LINE証券の提供するLINE CFD は、これらの条件をクリアできる見やすいチャートを提供しています。

0.1株単位で買える少額の米国株投資にも対応しており、初心者の方にもおすすめのネット証券と言えるでしょう。

LINE CFDのメリットやデメリットについては、以下記事にて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみて下さい。

3つの運用コースでどれがおすすめ?

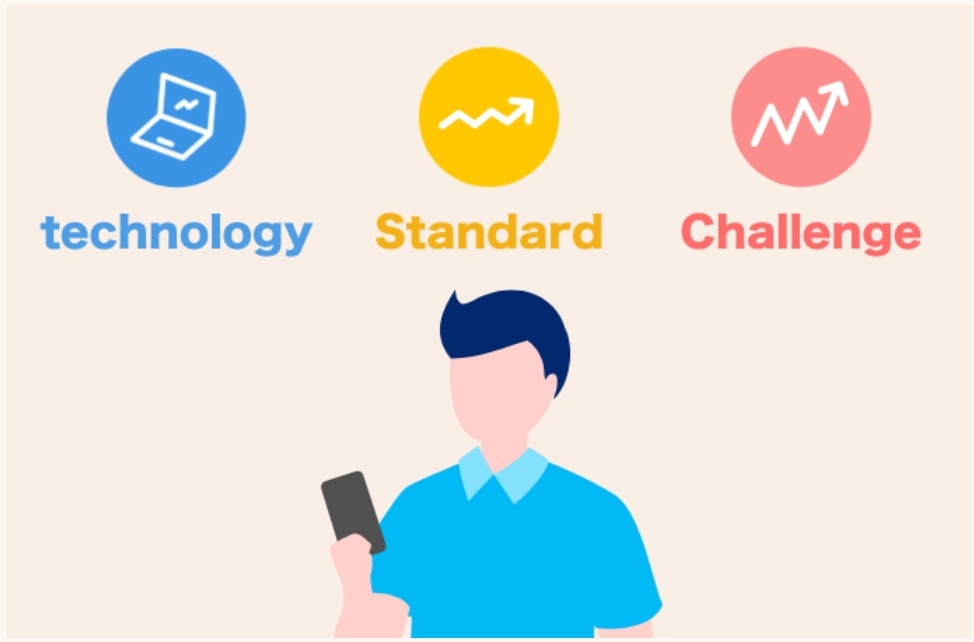

PayPayポイント運用は3種類のコースから選択して運用することになります。

各コースともに米国株価指数をベースにしているという点においては共通していますが、コースによって値動きの特徴が異なりますので、自身のリスク許容度に応じてコースを選択する必要があります。

「テクノロジーコース」はNASDAQ100採用

テクノロジーコースは米国株価指数「NASDAQ100」に連動することを目指したETF「QQQ」をベースにしたコースとなっています。

NASDAQ100とは米国のNASDAQ市場に上場している時価総額の大きい100社(金融業を除く)から構成される株価指数です。

具体的にはApple(アップル)やMicrosoft(マイクロソフト)、Amazon(アマゾン)、TESLA(テスラ)、Netflix(ネットフリックス)等の、いわゆるハイテク系の米国株が多く採用されている株価指数となります。

「スタンダードコース」はS&P500採用

スタンダードコースは米国株価指数「S&P500」に連動することを目指したETF「SPY」をベースにしたコースになっています。

S&P500とは、簡単に言うと米国の優良企業500社をかき集めて平均化した株価指数です。

スタンダードコースについては以下の記事にて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみて下さい。

「チャレンジコース」はS&P500の3倍レバレッジ採用

チャレンジコースは米国株価指数「S&P500」の3倍に連動を目指すETF「SPXL」をベースにしたコースになっています。

チャレンジコースは、前述したスタンダードコース(S&P500)の3倍の値動きをするものと考えればよいです。

例えばスタンダードコース(S&P500)が+1%上昇したら、チャレンジコース(SPXL)は、およそ+3%上昇するといったイメージです。

以下記事ではチャレンジコースとスタンダードコースの過去チャートを比較しながら、季節性(アノマリー)についても考察しているので、あわせて参考にしてみて下さい。

結局どのコースがおすすめなの?

結論、テクノロジーコースとチャレンジコースを半分ずつのポートフォリオで運用していくのが良いのかなと私は感じています。

3つのコースの直近5年のパフォーマンスを比較してみましょう。

上記チャートから見えてくるものは以下のとおりです。

・運用実績は「チャレンジ>テクノロジー>スタンダード」の順に良い

・「チャレンジ」は暴落(2020年3月)に弱い

・「テクノロジー」が最も安定している

以上の検証結果を踏まえ、米国株式市場が中長期的に右肩上がりであるという前提の下に、暴落時にチャレンジコースを仕込み、通常時にはテクノロジーコースを積み上げていく、といったスタイルを私は実践しています。

下がった時の対応は「放置」するのが吉

株式市場の中でも米国株式市場は、ぶっちゃけ最強と言っても過言ではないくらいに強い右肩上がりの成長を遂げています。

PayPayポイント運用はNASDAQ100やS&P500をベースに設定されたコースから選択するため、米国株式市場の恩恵を受けることができます。

しかし、四六時中いつでも右肩上がりというわけではなく、直近ではコロナショックやロシアのウクライナ侵攻のように暴落軟調相場(リスクオフ)が続く局面があるのも事実です。

特にチャレンジコースのみでポートフォリオを組んでいる場合は、暴落時にスタンダードコースのおよそ3倍下落するため、直撃を喰らうと損切りしたくなるかもしれません。

しかしながら、米国市場をベースに運用しているPayPayポイント運用ならば、長期的に右肩上がりの相場を期待できることから、私はどんなに暴落しても損切りするつもりはありません。

つまり、

「放置です(=゚ω゚)ノ」

「どうせ戻ってくるだろ。ははー」くらいが丁度と良いのです。

暴落を喰らって損切りしようか悩んでいる方や、含み損を抱えて不安な方は以下の記事を参考にしてみて下さい。

手数料無料?99円投資について

Twitter民の間でもにわかに話題になっているのがPayPayポイント運用の「99円投資」です。

通常、PayPayポイント運用の各コースに追加(買付)する際に1.0%の手数料が発生します。

しかし、これには抜け道というか仕様があって100円未満で追加することで手数料を回避することができます。

【例】

500円追加⇒495円として運用開始(手数料5円!)

99円追加⇒99円として運用開始(手数料0円!)

一見して卑怯な作戦ですが、見方を変えればドルコスト平均法による分散投資をしているに過ぎないので、個人的には問題ないかと。

ぶっちゃけちまちましててメンドクサイですが、どうしても手数料が気になる!という方は、手動による99円分散投資を実践することで手数料は回避できるでしょう。

PayPayポイント運用の元手をめっちゃ増やすコツを暴露

PayPayポイント運用で効率的に投資していくためには、元手となるPayPayポイントを効率的に増やす必要があります。

私が実践しているPayPayポイントを効率的に稼ぐ手法は、以下記事にて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみて下さい。

ポイント運用に慣れたら始めたいオススメの投資サービスはコレ!!

PayPayポイント運用に慣れて、いよいよ本格的に投資を始めたいと考えている方も多いはず。

でも、ぶっちゃけ何から始めればよいか分からないというのが正直なところ( ゚Д゚)

本項目では、投資が初めての方でも気軽にプロの運用ができる『ほったらかしOK』で人気の資産運用サポートサービスをご紹介します。

SBI証券『SBIラップ』

人気ネット証券のSBI証券が提供する投資一任型サービスが『SBIラップ』です。

SBI証券も本格的にロボアドバイザーに参戦してきたわけですね。

SBIラップはAI運用に特化したロボアドバイザーです。

AIはFOLIO ROBO PROを展開する株式会社FOLIOが提供する一任運用基盤システム「4RAP」を採用しています。

40種以上のマーケットデータを常時モニタリング、AI分析を活用した相場予測に基づき毎月1回投資配分を変更することで、暴落から急騰まであらゆる局面に対応し、グローバルインデックスを超えるパフォーマンスを目指します。

【ロボアド運用者数NO.1】Wealthnavi(ウェルスナビ)

WealthNavi(ウェルスナビ)は、一度お金を入金すれば、ユーザーのリスク許容度に基づき銘柄の買付から資産配分、銘柄の再構成まで、すべて自動で運用してくれる資産運用サポートサービス(ロボアドバイザー)です。

リスク許容度は6つの質問からなる無料診断を通じて決定します(手動でいつでも変更可能)。

無料診断は1分程度で終わるので、お試しでやってみるのも面白いですよ(゚∀゚)

【AI分析に特化】FOLIO ROBO PRO(フォリオ ロボプロ)

FOLIO ROBO PROは、AI分析を用いてマーケットの先読みを行い、投資配分を決定、高パフォーマンスを目指していく資産運用サポートサービスです。

AI分析を用いるFOLIO ROBO PROでは、1ヶ月に1回のペースで資産配分の変更(リバランス)を行うほか、相場の急変が予測される際には臨時的にリバランスを実施することもあります。

他のロボアドバイザーと比較しても、AI分析に基づく機動的な資産配分が行われることから、暴落相場や急騰相場などの人間業では判断が難しい局面で強みを発揮するロボアドバイザーと言えるでしょう。

【手数料0円?】SUSTEN(サステン)

SUSTEN(サステン)は自動でおまかせ運用ができる資産運用サポートサービスです。

ユニークな手数料体系が話題のロボアドバイザーです。

サステン最大の特徴は、完全成果報酬型の手数料体系にあります。

サステンのおまかせ運用は運用益が最高値を更新しない限り手数料が0円という、ユニークな制度を採用しています。

サステンが運用成績を出さない限り手数料が発生しない為、ユーザー側は効率的な資産運用を期待することができます。

ウェルスナビ同様、無料診断に答えるだけで運用方針を決定できるので、気軽なのに本格的な資産運用が可能となります。

無料診断は6つの質問で終わる簡単なものなので、お試しでやってみるのもアリです(=゚ω゚)ノ

PayPayポイント運用のコツ5選!おすすめの攻略法を徹底解説まとめ

・シーズナリーチャート(季節性)を意識しよう

・直近5年の成績は「チャレンジ>テクノロジー>スタンダード」

・下がっても損切りせず放置するのが吉

今回はPayPay証券が提供する疑似運用サービス「PayPayポイント運用」について、儲かる5つのコツをご紹介しました。

PayPayポイント運用の成績についてはしんたろす@にわかモノブログ広報部(Twitter)にて不定期ですが更新しています。

投資は最終的に自己責任となってしまいますが、これからPayPayポイント運用を始めようと考えている方や、買い時や売り時に悩んでいる方、PayPayポイント運用で含み損を抱えて不安になっている方の判断材料のひとつとして、本記事が参考になれば幸いです。