スー過去の使い方を知りたい!しんたろす(@mono_shimtaros)です(゚∀゚)

今回はこれから公務員試験や資格試験を独学で受けようと考えている方に向けて、公務員試験問題集の超定番「スー過去」をピックアップ!

スー過去をぶっ潰す使い方とは?何周で合格できる?オススメの勉強法等についても筆者の実体験に基づき解説していきます!!

✔スー過去の使い方を知りたい

✔知識ゼロからの公務員試験の勉強法を知りたい

✔スー過去は何周で合格できる?

と悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。

- スー過去以外にも応用可能なぶっ潰す使い方

- スー過去をぶっ潰す使い方!実例付きですべて公開【これで合格しました】

- 何周すれば合格?スー過去の回転率を上げるコツ

- スー過去アウトプット時の使い方を解説

- ミクロ経済学や数的処理におけるスー過去の使い方は?

- スー過去の中古はNG、新品一択の明確な理由

- クイックマスター(過去問解きまくり)でも大丈夫?

- 独学における公務員試験の勉強時間と勉強期間

- スー過去を使用した教養科目・専門科目をすべて公開

- いきなりスー過去が難しい場合の対応について

- スー過去と通信講座の活用で他の受験生に差をつける方法

- 影響を受けたオススメの勉強法書籍をご紹介

- スー過去をぶっ潰す使い方を公開!新スーパー過去問ゼミは何周で合格できる?まとめ

スー過去以外にも応用可能なぶっ潰す使い方

本記事は公務員試験問題集「スー過去」に特化した記事として書いていますが、これ以外にも、

・行政書士

・ファイナンシャルプランナー

・宅地建物取引士

など資格試験全般にも応用可能な勉強法となっています。

本記事では、筆者が知識ゼロから合格できた勉強法をできるだけ皆さんに伝わるように実体験に基づき執筆しています。

とは言いつつ、人により合う勉強法・合わない勉強法があるかとは思います。

なので、全てを鵜吞みにする必要はありません。本記事を参考に自身に合うようにアレンジを加えて、効率的な勉強法を構築していただければ幸いです(=゚ω゚)ノ

スー過去をぶっ潰す使い方!実例付きですべて公開【これで合格しました】

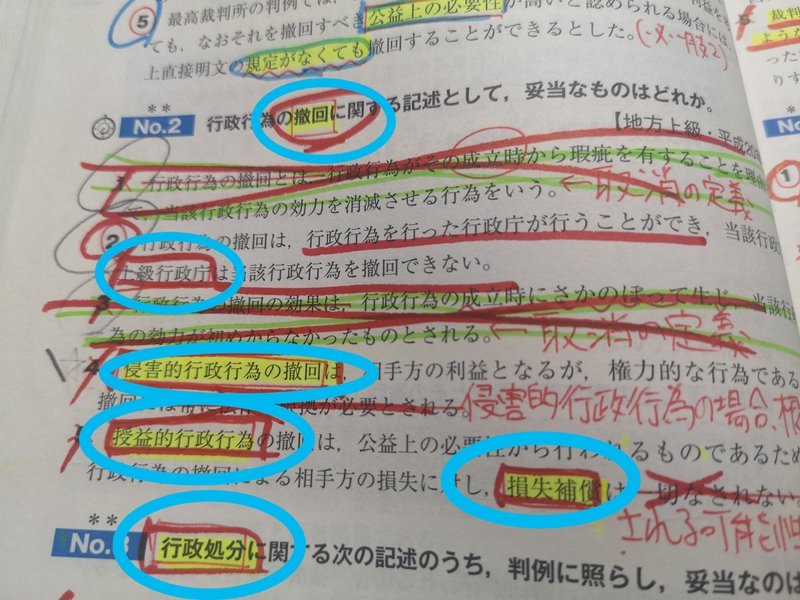

上記写真は私が公務員試験に合格した際にガチで使用していたスー過去です。

ひじょーに汚いです!笑。

きたねー参考書だで('ω')

本記事で解説する勉強法は最終的にスー過去がこのようになります(゚∀゚)

ただし、

知識ゼロでもメッチャ頭に入ります。

知識ゼロの人が地頭がいい人の勉強法をまねても、ぶっちゃけ意味がありません。知識ゼロには知識ゼロなりの戦略があるということです。

スー過去をぶっ潰しましょう。

なぜ汚いのか?

以下、解説していきます。

まずは正文化(正答の書き込み)

正文化というのは、問題の解説を先に見て、正しい文章を書き込む作業のことです。

これは問題を見て悩んでる時間がムダなので、

①さっさと解説を見る

②間違っている箇所に見え消し線で消す

③余白に正しい語を記載

参考書化していきましょうという戦略ですね。

公務員試験の正誤問題は、間違い箇所がある程度パターン化されているので正文化は非常に有効な手段になります。

私の場合、正文化だけでなく、頭に入らない用語はデカ文字で書き殴り、頭に焼き付けました。

マジックを使う際は、裏移りしない水性ペンを必ず使用しましょう。

私はプロッキーを使っていました。

uni製プロッキーは裏移りはしないことはもちろんのこと、発色もいいので、書き込み系の勉強法との相性が非常に良いです。

※解説を見ても、どこが間違っているか分からない!って場合はさっさと飛ばしちゃいましょう!回していくうちに分かってきます。

正文化する過去問の順番

私の場合、

①必修問題

②基本レベル

③応用レベル

の順番で正文化していきました。

要するに頻出度順にこなしていった感じですね。

とにかく問題集を回転させることが重要なので、はじめから全問を正文化しようとしないでください。

まずは全体像を把握、だんだんと細かい領域に入っていくイメージです。

解答解説の文章も要チェック

解答解説そのものにも重要なキーワードがたくさん詰まっていますので、必ずチェックするようにしましょう。

何周すれば合格?スー過去の回転率を上げるコツ

スー過去の回転率を上げるコツについて解説します

類似の選択肢をどんどん削除しよう

スー過去を何周かしていると、類似の選択肢が複数あることに気づきます。

類似の選択肢を複数発見した場合は、ひとつだけ残して他の選択肢は全て消してOKです!

上記のように文全体を「×」とすることで、その部分については次回からは見る必要が無いと判断します。

この”潰す”作業を行うことで問題集をより効率的かつ高速に回転させることが可能となります。

重要なキーワードはペンで囲む

選択肢の正誤を判断するうえで重要なキーワードを水性ペンで囲みます。

このように囲むことで、どの語句に着目して選択肢を読めばいいかが一目瞭然で分かります。

最終領域に達すると、赤字のキーワードを拾っていくだけで復習が可能となります。

何周まわすかにこだわってるようだとダメ

スー過去何周したんですか?

という質問に関してはこう答えます。

「何周したか分からないくらいまわしました」

ありがちなのは、

”2~3週でひと通り頭に入ってきます”

と自信満々に言ってる方がいますが、

ぶっちゃけ言って

”はぁ??ふざけてんの?”

って感じです( ゚Д゚)

それは、

・一部の天才

・嘘をついているか

・もともと知識を持っている人

のうちのどれかです。

2~3週で覚えられるようなチョロい試験なら全員合格してますから!!

「〇〇周すれば必ず覚えられる!」

というものはありません。

覚えるまで回転しまくりましょう。

繰り返せば繰り返すほど1冊あたりにかかる時間が短くなります。

苦手科目は1冊に集約せよ!

繰り返しまくってるのに覚えられない問題にぶち当たることがあります。

そういった場合には、バインダーノートを用意してください。

そして、覚えられなかったこと(すべての科目)をルーズリーフに書き溜め、どんどんバインダーノートに集約していきましょう。

そうすると自分の覚えられなかったものが一同に集まったマイ参考書が完成します。

このマイ参考書は、毎日全てのページに目を通してください。

嫌でも頭に入ります。

さて、ここで重要なポイントがあります。

それは科目ごとに整理しないことです。

下手に科目ごとに整理してしまうと、「今日は憲法だけにしよ…」みたいに苦手分野をやらない可能性があるからです。

分からなかったものをどんどん書き溜めて、科目がごちゃ混ぜでも一瞬で分かるまで目を通し続けます。

スー過去アウトプット時の使い方を解説

正文化した過去問は、当然答えが丸見えです。

繰り返す中で重要なのは、どのようにしてアウトプットするか(思い出すか)です。

文章の先読みを意識しよう

私は正文化した文章を先読みするように読んでいました。

思い出しながら読んでいくことで、記憶に刻んでいきます。

例えば、

「D.マクレガー」が目に入った瞬間

⇒「あ~X理論、Y理論の人でしょ」

みたいな感じで、次に来る文章や用語を思い出しながら読んでいくイメージです。

もし、X理論Y理論という言葉が思い出せなかったら、一度スー過去から目を離し、

「D.マクレガーX理論Y理論D.マクレガーX理論Y理論D.マクレガーX理論Y理論」

と唱えるように呟いてください。

その時は一瞬でも覚えられればOKです。

どんどん次に読み進めていきましょう。

あとは模試ですね。

模試はアウトプットの観点からも受けるようにしていきましょう。

模試で出たけど、スー過去に載ってない!

ってケースも出てくるかと思うので、そういったものはスー過去の余白に手書きで記載するか、模試の紙を切り取って、スー過去に張り付けるのもいいと思います。

ただし、模試というのは無限に受けられるわけではないので、ポジションとしてはサブです。

メインは正文化したスー過去の先読みアウトプットですね。

憲法や民法、社会科学などの暗記分野に効果的

この勉強法は憲法、民法、行政法、財政学、経営学、社会科学など、いわゆる暗記分野に強い勉強法となります。

ミクロ経済学や数的処理におけるスー過去の使い方は?

では、ミクロ経済学やマクロ経済学、数的処理などはどうでしょう?

いわゆる「計算系」の問題は手を動かすことが重要なので、見るだけでは難しいですが、根本は同じです。

分からなければ、すぐ解答解説を見ること。

具体的には1問あたりの解答時間を決め(私の場合、初見の問題なら5分)、分からなければ即解答解説を見る。

そして解答解説を見ずに正解を導き出せる(再現できる)まで繰り返しノートに書きまくります。

悩んでいる時間はありません。

ひたすら手を動かして回しましょう。

スー過去の中古はNG、新品一択の明確な理由

スー過去の新品を買うか中古を買うかについてですが、計算系の科目を除き新品一択であると私は考えています。

理由は簡単で、法律系を中心とした知識系の科目は法改正や最新の判例を反映したものでなければ間違った知識を得ることになるからです。

クイックマスター(過去問解きまくり)でも大丈夫?

公務員試験問題集のもう一つの定番として「クイックマスター」があります。

以下の記事でも書きましたが、私は最終的にスー過去を選びました。

もちろん過去問解きまくり!(旧クイックマスター)でもこの勉強法はできます。

要するに相性の問題で、継続して繰り返せる問題集を選びましょうということです。

独学における公務員試験の勉強時間と勉強期間

勉強時間の目安ですが、

【社会人や学生】

・平日3~4時間程度

・土日(休日)13時間以上

【浪人】

・毎日10時間以上

くらいは欲しいところです。

以上の勉強時間を前提とした場合で、勉強期間別の合格の可能性を簡単に示してみます。

【期間:3ヶ月】

⇒教養のみなら可能性あり

⇒教養・専門は正直ムリ、運ゲ

【期間:6ヶ月】

⇒教養のみなら合格圏

⇒教養・専門なら可能性あり

【期間:1年】

⇒教養・専門合格圏まで到達可能

というようなイメージをしていただければよいかと思います。

例えば、教養試験の中でもSCOA方式を採用している自治体であれば、3ヶ月で合格圏内に到達することは可能です。

SCOA方式は民間企業で採用されているイメージが強いですが、ここ最近では地方自治体でも多く採用されつつある要注目の試験方式です。

対して教養+専門試験が課される自治体については、3ヶ月という勉強期間では物理的に無理ということを理解しておいてください。

運に頼らずに合格を狙うのであれば、1年は見ておいた方がよいということです。

スー過去を使用した教養科目・専門科目をすべて公開

公務員試験の王道問題集である「新スーパー過去問ゼミ」ですが、全ての科目に使用したわけではありません。

教養試験科目対策について

教養試験で実際に使った問題集・参考書については以下の記事にてすべて紹介しています。

専門試験科目対策について

専門試験で実際に使った問題集・参考書については以下の記事ですべて紹介しています。

教養科目・専門科目ともに、私がガチで使用した問題集や参考書の他、最近のオススメ参考書も併せて紹介してますので、ぜひ参考にしてください('ω')

いきなりスー過去が難しい場合の対応について

いきなりスー過去は難しい?について、

これは正直言って、科目毎に異なります。

例えば憲法であれば、いきなりスー過去でOKです。

反対に民法の場合、ABCの3人くらいの登場人物が出てきて、さまざまな権利が交錯して問題が出題されるので、文字面のみだと正直理解が難しいです。

対策としては導入本を入れるか、独学と併用して通信講座をスポット受講するかの2つのパターンが考えられます。

導入用の参考書を入れる場合、本記事で紹介している参考書のように必ず図解されているものを選びましょう。

スー過去と通信講座の活用で他の受験生に差をつける方法

これは裏技的な手法ではありますが…

学習の導入段階で通信講座を併用することで「理解(インプット)」から「問題集(アウトプット)」へ移行するのにブーストがかかるため、他の受験生と差をつける効率的な学習を期待できます。

・「通信講座」で全体像を把握

↓効率化な移行

・「スー過去」を回転しまくる

以下、通信講座がオススメな人を挙げていきます。

✔インプットを早く終わらせたい人

✔勉強時間があまり取れない人

✔試験日まで1年を切ってる人

✔苦手分野のみ受講したい人

✔面接対策のみ受講したい人

✔論文対策のみ受講したい人

本項目では独学と相性の良い通信講座を2つご紹介していきます。

STUDYing(スタディング)公務員講座

「STUDYing(スタディング)公務員講座」は地方上級・市役所に特化したオンライン講座です。

スタディング公務員講座の特徴として挙げられるのが、教養試験対策に特化したカリュキュラムです。

・地方上級・市役所を志望

・数的処理や文章理解が苦手

・教養対策の予備校費用を抑えたい

・独学と併用して他の受験生に差をつけたい

と考えている方は無料体験講座を試してみましょう。

採用している教材は数的処理の第一人者「畑中敦子(ワニ本カンガルー本作った人)」氏が代表を務めるエクシア出版が開発協力している為、特に数的処理(数的推理・判断推理・資料解釈)が苦手な方・得点源にしたい方は検討すべき通信講座と言えるでしょう。

価格がリーズナブルな点も人気の理由で、スタディングの場合3万円~6万円程度の価格で受講することが可能です。

スタディングでは「合格実績速報・合格体験談」を随時公開していますので、受講者の生の声を聞ける点もプラスポイントです。

アガルートアカデミー公務員試験講座

「アガルートアカデミー」はオンライン講座を中心にサービスを提供している難関資格予備校です。

アガルートアカデミー公務員講座の強みとして挙げられるのが網羅性の高いカリキュラムです。

・苦手科目だけ早めに潰したい

・専門科目の導入用としてスポット受講したい

・独学と併行して効率的に学習したい

・人物試験(面接・論文)のみ予備校で学びたい

と考えている方は、ひとまず「無料講座」を体験してみることをオススメします。

地方上級・国家一般職向け等のスタンダードな総合カリキュラムはもちろんのこと、単科講座として、法律系科目対策講座、経済系科目対策講座、行政系科目対策講座など多種多様な科目別対策を講じることもできます。

定期的に割引キャンペーンを実施しているので、時期によってはお得に講座を受講することもできます。

また、ユニークな特典として内定で全額返金という制度があります。

指定のカリキュラムを受講し、内定を勝ち取った際には、口座代金を全額返金+内定お祝い金3万円を進呈するという太っ腹な特典です(゚∀゚)

影響を受けたオススメの勉強法書籍をご紹介

私が試験勉強をするうえで影響を受けた勉強法に関する本を2冊紹介します。

超高速勉強法(著:椋木修三)

いかにラクに素早く成果を出すかに重点置いた勉強本です。

非常に分かりやすく書かれており、勉強を始める際の導入本としておすすめです。

合格る技術(著:宇都出雅巳)

速読や高速大量回転法で有名な方です。

この本以外にも多くの勉強本を執筆されている方なので、気になる方は参考にしてください。

スー過去をぶっ潰す使い方を公開!新スーパー過去問ゼミは何周で合格できる?まとめ

・問題を見て悩む時間がムダ

・まずは正文化する

・覚えるまで繰り返す

・苦手分野は1冊に集約

・図解されている導入本を選ぶ

・1年で合格圏内にいける

公務員試験は試験科目が多数に渡るため、1問ずつ悩みながら解いている時間はありません。

いかにして効率的に勉強していくかがカギになります。

すぐに解説を見て、正文化!

クセをつけましょう。

勉強法に悩んでいる方、つまづいている方は、本記事を何回も読み返してみて下さい。

自分なりのアレンジを加えてオリジナルの勉強法を構築してみましょう。

公務員試験については以下に関連記事を掲載していますので、あわせて参考にしてみて下さい。